Zeven dagen lang,

Wat zullen we drinken, wat een dorst!

Wat zullen we drinken

Zeven dagen lang,

Wat zullen we drinken, wat een dorst!

Er is genoeg voor iedereen,

Dus drinken we samen, sla het vat maar aan,

Ja drinken we samen, niet alleen!

Er is genoeg voor iedereen,

Dus drinken we samen, sla het vat maar aan,

Ja drinken we samen, niet alleen!

Dan zullen we werken

Zeven dagen lang,

Ja zullen we werken voor elkaar!

Dan zullen we werken

Zeven dagen lang,

Ja zullen we werken voor elkaar!

Dan is er werk voor iedereen,

Dus werken we samen zeven dagen lang,

Ja werken we samen, niet alleen!

Dan is er werk voor iedereen,

Dus werken we samen zeven dagen lang,

Ja werken we samen, niet alleen!

Dus werken we samen zeven dagen lang,

Ja werken we samen, niet alleen!

Eerst moeten we vechten,

Niemand weet hoelang,

Eerst moeten we vechten voor ons belang!

Eerst moeten we vechten,

Niemand weet hoelang,

Eerst moeten we vechten voor ons belang!

Voor het geluk van iedereen,

Dus vechten we samen, samen staan we sterk,

Ja vechten we samen, niet alleen!

Voor het geluk van iedereen,

Dus vechten we samen, samen staan we sterk,

Ja vechten we samen, niet alleen!

envoyé par Dq82 - 2/6/2024 - 20:52

Cattia Salto e Riccardo Venturi, 7-6-2024 11:27

Che cosa berremo

Per sette giorni,

Che cosa berremo? Che sete!

Che cosa berremo

Per sette giorni,

Che cosa berremo? Che sete!

Ce n'è abbastanza per tutti,

Quindi beviamo insieme, stappiamo la botte,

Sì, beviamo insieme, non da soli!

Ce n'è abbastanza per tutti,

Quindi beviamo insieme, stappiamo la botte,

Sì, beviamo insieme, non da soli!

Poi lavoreremo

Per sette giorni,

Poi lavoreremo ognuno per l’altro!

Poi lavoreremo

Per sette giorni,

Poi lavoreremo ognuno per l’altro!

E poi c’è lavoro per tutti,

Quindi lavoriamo insieme per sette giorni,

Lavoriamo insieme, non da soli!

E poi c’è lavoro per tutti,

Quindi lavoriamo insieme per sette giorni,

Lavoriamo insieme, non da soli!

Quindi lavoriamo insieme per sette giorni,

Lavoriamo insieme, non da soli!

Prima ci sarà da lottare,

Nessuno sa per quanto

Prima ci sarà da lottare, per il nostro bene!

Prima ci sarà da lottare,

Nessuno sa per quanto,

Prima ci sarà da lottare, per il nostro bene!

Per la felicità di tutti [1],

Quindi lottiamo insieme, insieme siamo forti,

Sì, lottiamo insieme, non da soli!

Per la felicità di tutti,

Quindi lottiamo insieme, insieme siamo forti,

Sì, lottiamo insieme e non da soli!

envoyé par Dq82 - 2/6/2024 - 20:57

Oktoberklub (1977)

Was sollen wir trinken,

Dieser Kampf war lang,

Was wollen wir trinken auf diesen Sieg?

Was wollen wir trinken,

Dieser Kampf war lang,

Was wollen wir trinken auf diesen Sieg?

Am Roten Platz steht Corvalán,

Auf unsere Sache stößt er mit uns an,

Wir trinken auf Luis Corvalán.

Am Roten Platz steht Corvalán,

Auf unsere Sache stößt er mit uns an,

Wir trinken auf Luis Corvalán.

Dann wieder die Arbeit

Braucht uns alle Mann,

Dann wieder die Arbeit, die sich lohnt.

Dann wieder die Arbeit

Braucht uns alle Mann,

Dann wieder die Arbeit, die sich lohnt.

Sie fordert Kraft, sie macht uns stark,

Für unsere Sache, dass sie weitergeht,

Für unsere Solidarität.

Sie fordert Kraft, sie macht uns stark,

Für unsere Sache, dass sie weitergeht,

Für unsere Solidarität.

So wollen wir kämpfen

Für unsere Welt,

So wollen wir kämpfen für unsere Welt.

So wollen wir kämpfen

Für den nächsten Sieg,

So wollen wir kämpfen für unsere Welt.

Auf roten Plätzen singt das Volk,

Von unserer Sache, die nimmt ihren Lauf,

Die Revolution hält keiner auf.

Auf roten Plätzen singt das Volk,

Von unserer Sache, die nimmt ihren Lauf,

Die Revolution hält keiner auf.

Cosa vogliamo bere?

Cosa vogliamo bere?

Questa lotta è stata lunga,

Cosa vogliamo bere questa vittoria?

Cosa vogliamo bere?

Questa lotta è stata lunga,

Cosa vogliamo bere questa vittoria?

Sulla Piazza Rossa sta Corvalán,

Brinda assieme a noi per la nostra causa,

E noi beviamo per Luis Corvalán.

Sulla Piazza Rossa sta Corvalán,

Brinda assieme a noi per la nostra causa,

E noi beviamo per Luis Corvalán.

E allora, torniamo al lavoro,

Ognumo ha bisogno di noi,

E allora, torniamo al degno lavoro.

E allora, torniamo al lavoro,

Ognumo ha bisogno di noi,

E allora, torniamo al degno lavoro.

Richiede forza, ci rende forti

Per la nostra causa, affinché vada avanti

Per la nostra solidarietà.

Richiede forza, ci rende forti

Per la nostra causa, affinché vada avanti

Per la nostra solidarietà.

E così vogliamo combattere

Per il nostro mondo,

E così vogliamo combattere per il nostro mondo.

E così vogliamo combattere

Per il nostro mondo,

E così vogliamo combattere per il nostro mondo.

Sulle piazze rosse canta il popolo

Della nostra causa, che fa il suo corso,

La Rivoluzione non la ferma nessuno.

Sulle piazze rosse canta il popolo

Della nostra causa, che fa il suo corso,

La Rivoluzione non la ferma nessuno.

envoyé par Riccardo Venturi - 10/6/2024 - 09:23

Bots (1980)

Album / Albumi: Aufstehn

Was wollen wir trinken sieben Tage lang?

Was wollen wir trinken? So ein Durst

(Was wollen wir trinken sieben Tage lang?)

(Was wollen wir trinken? So ein Durst)

Es wird genug für alle sein

Wir trinken zusammen, roll das Fass mal rein

Wir trinken zusammen, nicht allein

(Es wird genug für alle sein)

(Wir trinken zusammen, roll das Fass mal rein)

(Wir trinken zusammen, nicht allein)

Dann wollen wir schaffen, sieben Tage lang

Dann wollen wir schaffen, komm fass an

(Dann wollen wir schaffen, sieben Tage lang)

(Dann wollen wir schaffen, komm fass an)

Und dass wird keine Plagerei

Wir schaffen zusammen sieben Tage lang

Wir schaffen zusammen, nicht allein

(Und dass wird keine Plagerei)

(Wir schaffen zusammen sieben Tage lang)

(Wir schaffen zusammen, nicht allein)

Jetzt müssen wir streiten, keiner weiß wie lang

Ja, für ein Leben ohne Zwang

(Jetzt müssen wir streiten, keiner weiß wie lang)

(Ja, für ein Leben ohne Zwang)

Dann kriegt der Frust uns nicht mehr klein

Wir halten zusammen, keiner kämpft allein

Wir gehen zusammen, nicht allein

(Dann kriegt der Frust uns nicht mehr klein)

(Wir halten zusammen, keiner kämpft allein)

(Wir gehen zusammen, nicht allein)

envoyé par Dq82 - 3/7/2024 - 21:45

Blackmore's Night (2003)

Album / Albumi: Ghost of a Rose Track

We'll drink together

And if we drink, we'll drink together, not alone

We'll drink together

And when we drink, we'll drink together, not alone

All for one, and one for all

We'll drink together

And when we drink, we'll drink together, not alone

All for one, and one for all

We'll drink together

And when we drink, we'll drink together, not alone

We'll sing together

And when we sing, we'll sing together, not alone

We'll sing together

And when we sing, we'll sing together, not alone

All for one, and one for all

We'll sing together

And when we sing, we'll sing together, not alone

All for one, and one for all

We'll sing together

And when we sing, we'll sing together, not alone

We'll fight together

And when we fight, we'll fight together, not alone

We'll fight together

And when we fight, we'll fight together, not alone

All for one, and one for all

We'll fight together

And when we fight, we'll fight together, not alone

All for one, and one for all

We'll fight together

And when we fight, we'll fight together, not alone

We'll fall together

And if we fall, we'll fall together, not alone

We'll fall together

And if we fall, we'll fall together, not alone

All for one, and one for all!

We'll fall together

And if we fall, we'll fall together, not alone!

All for one, and one for all

We'll fall together

And if we fall, we'll fall together, not alone

envoyé par Riccardo Venturi - 3/7/2024 - 23:06

Rapalje [1998]

Album / Albumi: Into Folk

Wat zullen we drinken, zeven dagen lang

Wat zullen we drinken, wat een dorst

Wat zullen we drinken, zeven dagen lang

Wat zullen we drinken, wat een dorst

Er is genoeg voor iedereen, dus drinken we samen

Sla het vat maar aan, dus drinken we samen, niet alleen

Er is genoeg voor iedereen, dus drinken we samen

Sla het vat maar aan, dus drinken we samen, niet alleen

Eerst zullen wij werken, zeven dagen lang

Eerst zullen wij werken, voor elkaar

Eerst zullen wij werken, zeven dagen lang

Eerst zullen wij werken, voor elkaar

Dan is er werk voor iedereen, dus werken we samen

Zeven dagen lang, werken we samen, nee, niet alleen

Dan is er werk voor iedereen, dus werken we samen

Zeven dagen lang, werken we samen, nee, niet alleen

Eerst zullen wij vechten, maar niemand weet hoe lang

Eerst zullen wij vechten, voor ons belang

Eerst zullen wij vechten, maar niemand weet hoe lang

Eerst zullen wij vechten, voor ons belang

Voor het geluk van iedereen, dus vechten we samen

Samen staan we sterk, vechten we samen, niet alleen

Voor het geluk van iedereen, dus vechten we samen

Samen staan we sterk, vechten we samen, niet alleen

Eerst zullen wij eten, zeven gangen lang

Eerst zullen wij eten, dus schuif maar aan

Eerst zullen wij eten, zeven gangen lang

Eerst zullen wij eten, dus schuif maar aan

Voor het genot van iedereen, dus eten we samen

Snij het zwijn maar aan, eten we samen, schuif maar aan

Voor het genot van iedereen, dus eten we samen

Snij het zwijn maar aan, eten we samen, schuif maar aan

Eerst zullen wij zingen, zeven verzen lang

Eerst zullen wij zingen, met elkaar

Eerst zullen wij zingen, zeven verzen lang

Eerst zullen wij zingen, met elkaar

Dit is een lied voor iedereen, dus zingen we samen

Zeven verzen lang, en zingen wij samen, ik niet alleen

Dit is een lied voor iedereen, dus zingen we samen

Zeven verzen lang, en zingen wij samen, ik niet alleen

Eerst wil ik vrijen, zeven nachten lang

Eerst wil ik vrijen met mijn lief

Eerst wil hij vrijen, zeven nachten lang

Eerst wil hij vrijen met zijn lief

Maar ik vrij niet met iedereen, dus vrij ik samen

Zeven nachten lang, vrij ik samen met mijn lief alleen

En ik vrij niet met iedereen, dus vrij ik samen

Zeven nachten lang, vrij ik samen en met mijn lief!

La la lala lay la, la la la la lay, la la lala lay la, la la lay

La la lala lay la, la la la la lay, la la lala lay la, la la lay

La la la lay, la lala lay, la lalala lay la, la la la la lay, la lalala lay la, la la lay

La la la lay, la lala lay, la lalala lay la, la la la la lay, la lalala lay la, la la lay

Eerst zullen wij drinken, dit lied duurt ons te lang

Eerst zullen wij drinken oh, wat een dorst!

envoyé par Riccardo Venturi - 3/7/2024 - 22:20

Astrakan Project [2021]

![[[https://f4.bcbits.com/img/a2484876601_16.jpg|Seizh Devezh] [[https://f4.bcbits.com/img/a2484876601_16.jpg|Seizh Devezh]](img/upl/a2484876601_16.jpg)

Tune : traditional / Jean Bernard and Jean-Marie Prima in 1928 (Brittany)

Lyrics : Sten Charbonneau/Yann Gourvil sur une proposition de Simone Alves (slightly inspired by Bots dutch “Zeven dagen lang”)

astrakanproject.bandcamp.com

Ev sistr ‘ta Laou, rak sistr zo mat loñ la,

Ev sistr ‘ta Laou, rak sistr zo mat.

Ev sistr ’ta Laou, rak sistr zo mat,

Ha dalc’h an taol, ne vi ket koll, loñ la

Ya dalc’h an taol, ne vin ket koll

Petra 'vo lonket e-pad seizh devezh

Petra ‘vo lonket p’emaomp sec’h,

Trawalc'h a vo evit pep hain

Ha neuze trinkomp e-pad seizh devezh

Neuze trinkomp holl asambles

Neuze ‘labourimp e-pad seizh devezh,

Labourat a rimp 'vit pep hain

Labour ‘vo c’hoazh evit an holl,

Deuit da labourat e-pad seizh devezh

Deuit da labourat assambles

Red eo 'met stourm, den 'bet 'oar 'pad pegeit

Red eo 'met stourm, 'vit hon dazont

Evit eürusted da bep hain

Stourmomp skoaz-ha-skoaz kreñvoc’h

Stourmomp asambles skoaz-ouzh-skoaz

Na petra ‘rimp, e-doug ar ‘zhun, loñ la,

Na petra ‘rimp, e-doug ar ‘zhun .

Ha petra ‘rimp, e-doug ar ‘zhun,

Tra met ‘n en sevel, holl ‘sambles, loñ la,

Tra met ‘n em sevel, holl ‘sambles,

‘Rimp ken ‘met stourm, betek an trec’h loñ la,

‘Rimp ken met stourm, betek an trec’h.

Rimp ket met stourm, betek an trec’h,

Ha dorn-ha-dorn, bepred kreñvoc’h, loñ la,

Ha dorn-ha-dorn, bepred kreñvoc’h.

envoyé par Dq82 - 4/7/2024 - 11:11

Troidigezh italianek an droidigezh brezhonek gant Astrakan Project

Traduction italienne de la version bretonne d'Astrakan Project

Italian translation of the Breton version by Astrakan Project

Astrakan Projectin version italiankielinen käännös :

Richard Gwenndour, 4-7-2024 19:22

Non so esattamente chi sia l’autore del commento in inglese riportato da Dq82 a corredo della versione bretone di Astrakan Project, ma una cosa è certa: il commentatore non capisce nemmeno mezza parola di bretone. Altro che “slightly inspired” da Zeven dagen lang: direi che è tutto l’opposto. La versione bretone è decisamente “heavily inspired”: è un canto di lotta a tutto tondo, dove a un certo punto addirittura ci si rivolta (em sevel), anzi, si insorge. Il senso della canzone può essere meglio colto da questo ulteriore video:

Per questo motivo, ho voluto apporre qui un’immagine della lotta della GKN. Se quello striscione fosse stato in Bretagna, ci sarebbe stato scritto: WAR SAV!, con quel “sav” che è dalla stessa radice del verbo alzarsi, rivoltarsi, insorgere. Peraltro, è lo stesso “War sav!” che sono le stesse die parole iniziali dell’Internazionale in bretone. [R. Gw.]

Béviti il sidro, Laou, ché il sidro è buono, lonlà.

Béviti il sidro, Laou, ché il sidro è buono.

Béviti il sidro, Laou, ché il sidro è buono,

E tieni duro, non lo rimpiangerai,

E tieni duro, non lo rimpiangerai

Cosa si berrà per sette giorni,

Cosà si berrà quando siamo assetati,

Ce n’è abbastanza per ognuno

E allora trinchiamo per sette giorni,

Allora trinchiamo tutti insieme

E allora lavoriamo per sette giorni,

Lavoreremo per ognuno,

Ci sarà ancora lavoro per tutti,

Venite a lavorare per sette giorni,

Venite a lavorare insieme

Bisogna lottare, non si sa per quanto,

Bisogna lottare per il nostro avvenire,

Per la felicità di ognuno

Lottiamo più forte, spalla a spalla,

Lottiamo ancora spalla a spalla

E cosa faremo durante la settimana, lonlà,

E cosa faremo durante la settimana?

Cosa faremo durante la settimana,

Nient’altro che insorgere tutti insieme, lonlà

Nient’altro che insorgere tutti insieme.

Non faremo altro che lottare fino alla vittoria, lonlà

Non faremo altro che lottare fino alla vittoria.

Non faremo altro che lottare fino alla vittoria,

Mano nella mano, e sempre più forti, lonlà

Mano nella mano, e sempre più forti.

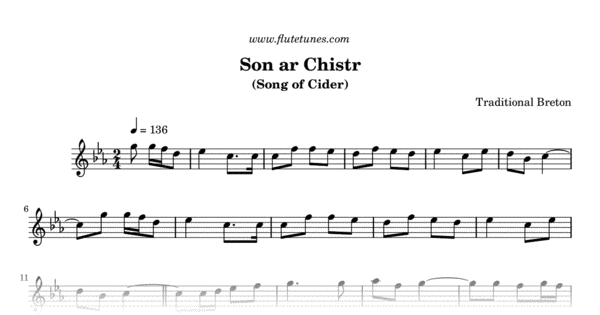

Son ar chistr: Original version

1951, Polig Monjarret: "Yaouankiz a gan, 15 chants bretons harmonisés"

Per cominciare, ecco il testo (dato qui in grafia unificata) della prima versione pubblicata a stampa nel da Polig Monjarret (Yaouankiz a gan, 15 chants bretons harmonisés, ed. Kendalc’h, 1951). Il testo è stato qui dato seguendo rigorosamente il kan ha diskan (cioè, senza indicazioni tipo “bis”, “2x” ecc.). Il kan è indicato in caratteri normali, il diskan indentato e in corsivo.

Ev sistr 'ta Laou, rak sistr zo mat, loñla

Ev sistr 'ta Laou, rak sistr zo mat

Ev sistr 'ta Laou, rak sistr zo mat

Ev sistr 'ta Laou, rak sistr zo mat

Ur blank, ur blank ar chopinad loñla

Ur blank, ur blank ar chopinad

Ur blank, ur blank ar chopinad loñla

Ur blank, ur blank ar chopinad

Ar sistr zo graet 'vit bout evet, loñla

Ar sistr zo graet 'vit bout evet

Ar sistr zo graet 'vit bout evet

Ar sistr zo graet 'vit bout evet

Hag ar merc'hed 'vit bout karet, loñla

Hag ar merc'hed 'vit bout karet

Hag ar merc'hed 'vit bout karet, loñla

Hag ar merc'hed 'vit bout karet

Karomp pep hini e hini, loñla

Karomp pep hini e hini

Karomp pep hini e hini

Karomp pep hini e hini

'Vo kuit da zen kaout jalouzi, loñla

'Vo kuit da zen kaout jalouzi

'Vo kuit da zen kaout jalouzi, loñla

'Vo kuit da zen kaout jalouzi

Ev sistr 'ta Laou, rak sistr zo mat, loñla

Ev sistr 'ta Laou, rak sistr zo mat

Ev sistr 'ta Laou, rak sistr zo mat

Ev sistr 'ta Laou, rak sistr zo mat

Ur blank, ur blank ar chopinad loñla

Ur blank, ur blank ar chopinad

Ur blank, ur blank ar chopinad loñla

Ur blank, ur blank ar chopinad

'Oan ket 'met tri miz euredet, loñla

'Oan ket ’met tri miz euredet

'Oan ket ’met tri miz euredet

'Oan ket ’met tri miz euredet

E vezen bemdez chikanet loñla

E vezen bemdez chikanet

E vezen bemdez chikanet loñla

E vezen bemdez chikanet

Ev sistr 'ta Laou, rak sistr zo mat, loñla

Ev sistr 'ta Laou, rak sistr zo mat

Ev sistr 'ta Laou, rak sistr zo mat

Ev sistr 'ta Laou, rak sistr zo mat

Ur blank, ur blank ar chopinad loñla

Ur blank, ur blank ar chopinad

Ur blank, ur blank ar chopinad loñla

Ur blank, ur blank ar chopinad

Taolioù botoù, fasadigoù, loñla

Taolioù botoù, fasadigoù

Taolioù botoù, fasadigoù

Taolioù botoù, fasadigoù

ha toull an nor a-wechadigoù, loñla

ha toull an nor a-wechadigoù

ha toull an nor a-wechadigoù, loñla

ha toull an nor a-wechadigoù

N'eo ket 'n dra-se ’rae ’gwashañ din, loñla

N'eo ket 'n dra-se ’rae ’gwashañ din

N'eo ket 'n dra-se ’rae ’gwashañ din

N’eo ket ’n dra-se ’rae gwashañ din

Met pezh zo bet lavaret din, loñla

Met pezh zo bet lavaret din

Met pezh zo bet lavaret din, loñla

Met pezh zo bet lavaret din

Lâret oa din oan butuner, loñla

Lâret oa din oan butuner

Lâret oa din oan butuner

Lâret oa din oan butuner

Ha lonker sistr ha merc'hetaer

Ha lonker sistr ha merc'hetaer.

Ha lonker sistr ha merc'hetaer

Ha lonker sistr ha merc'hetaer.

Ev sistr 'ta Laou, rak sistr zo mat, loñla

Ev sistr 'ta Laou, rak sistr zo mat

Ev sistr 'ta Laou, rak sistr zo mat

Ev sistr 'ta Laou, rak sistr zo mat

Ur blank, ur blank ar chopinad, loñla

Ur blank, ur blank ar chopinad.

Ur blank, ur blank ar chopinad, loñla

Ur blank, ur blank ar chopinad.

Richard Gwenndour, 4-7-2024 16:09

Bevi il sidro, Laou, ché il sidro è buono, lonlà,

Bevi il sidro, Laou, ché il sidro è buono

Bevi il sidro, Laou, ché il sidro è buono

Bevi il sidro, Laou, ché il sidro è buono

Un soldino, un soldino al boccale, lonlà

Un soldino, un soldino al boccale

Un soldino, un soldino al boccale, lonlà

Un soldino, un soldino al boccale

Il sidro è fatto per esser bevuto, lonlà

Il sidro è fatto per esser bevuto

Il sidro è fatto per esser bevuto

Il sidro è fatto per esser bevuto

E le ragazze per farci l’amore, lonlà

E le ragazze per farci l’amore

E le ragazze per farci l’amore, lonlà

E le ragazze per farci l’amore

Ognuno lo faccia con la propria, loñla

Ognuno lo faccia con la propria

Ognuno lo faccia con la propria

Ognuno lo faccia col la propria

E non ci sarà più gelosia, lonlà

E non ci sarà più gelosia

E non ci sarà più gelosia,

E non ci sarà più gelosia

Bevi il sidro, Laou, ché il sidro è buono, lonlà

Bevi il sidro, Laou, ché il sidro è buono

Bevi il sidro, Laou, ché il sidro è buono

Bevi il sidro, Laou, ché il sidro è buono

Un soldino, un soldino al boccale, lonlà

Un soldino, un soldino al boccale

Un soldino, un soldino al boccale, lonlà

Un soldino, un soldino al boccale

Non ero sposato che da tre mesi, lonlà

Non ero sposato che da tre mesi

Non ero sposato che da tre mesi

Non ero sposato che da tre mesi

Che ogni giorno venivo sgridato, lonlà

Che ogni giorno venivo sgridato

Che ogni giorno venivo sgridato, lonlà

Che ogni giorno venivo sgridato

Bevi il sidro, Laou, ché il sidro è buono, lonlà

Bevi il sidro, Laou, ché il sidro è buono

Bevi il sidro, Laou, ché il sidro è buono

Bevi il sidro, Laou, ché il sidro è buono

Un soldino, un soldino al boccale, lonlà

Un soldino, un soldino al boccale

Un soldino, un soldino al boccale, lonlà

Un soldino, un soldino al boccale

Pedate, calci e manate, lonlà

Pedate, calci e manate

Pedate, calci e manate

Pedate, calci e manate

E a volte messo pure alla porta, lonlà

E a volte messo pure alla porta

E a volte messo pure alla porta, lonlà

E a volte messo pure alla porta.

Non sono manco ‘ste cose le peggiori per me, lonlà

Non sono manco ‘ste cose le peggiori per me

Non sono manco ‘ste cose le peggiori per me

Non sono manco ‘ste cose le peggiori per me

Ma quel che è stato detto di me, lonlà

Ma quel che è stato detto di me

Ma quel che è stato detto di me, lonlà

Ma quel che è stato detto di me

Si diceva che ero un fumatore, lonlà

Si diceva che ero un fumatore

Si diceva che ero un fumatore

Si diceva che ero un fumatore,

Che bevevo sidro e andavo dietro alle ragazze

Che bevevo sidro e andavo dietro alle ragazze.

Che bevevo sidro e andavo dietro alle ragazze,

Che bevevo sidro e andavo dietro alle ragazze.

Bevi il sidro, Laou, ché il sidro è buono, lonlà,

Bevi il sidro, Laou, ché il sidro è buono

Bevi il sidro, Laou, ché il sidro è buono

Bevi il sidro, Laou, ché il sidro è buono

Un soldino, un soldino al boccale, lonlà

Un soldino, un soldino al boccale

Un soldino, un soldino al boccale, lonlà

Un soldino, un soldino al boccale

Son ar chistr: Alan Stivell's version (1970)

Album: Reflets

Cattia Salto - Terre Celtiche

Sebbene sia stata redatta un’introduzione abbastanza corposa, è stata qui mantenuta la breve introduzione data da Cattia Salto nelle sue “Terre Celtiche”, l’impareggiabile sito con cui abbiamo assai volentieri a che fare oramai da tempo immemorabile. Come già abbondantemente detto nell’introduzione, la versione di Alan Stivell (“Reflets”, 1970, con il coro di Ker-Vreizh a fare il diskan) è quella che fa “esplodere” la Son ar chistr a livello prima locale, e poi internazionale. Qui abbiamo riportato il testo con una suddivisione delle strofe; il kan ha diskan viene indicato soltanto nella prima. Si tratta, del resto, di una versione che non differisce molto da quella originale. Rispetto al testo dato da Cattia Salto, abbiamo eliminato le note. [RV]

Ev' chistr ‘ta Laou rak chistr ‘zo mat, lonla,

Ev’ chistr ‘ta Laou rak chistr ‘zo mat.

Ev’ chistr ‘ta Laou rak chistr ‘zo mat,

Ur blank ur blank ar chopinad, lonla,

Ur blank ur blank ar chopinad.

Ar chistr ‘zo graet e’it bout evet, lonla,

Hag ar merc’hed e’it bout karet.

Karomp pep hini e hini, loñla

‘Vo kuit da zen kaout jalousi

N’oan ket c’hoazh tri miz eureujet, lonla,

Benn’ vezen bamdeiz chikanet.

Taolioù botoù, fasadigoù, loñla

Ha toull an nor ‘wechadigoù

Met n’eo ket se ‘ra poan-spered din, loñla

Ar pezh ‘oa bet lavaret din

Lâret ‘oa din’oan butuner, loñla

Ha lonker sistr ha merc’hetaer

Ev chistr ‘ta Laou, rak chistr zo mat, loñla

Ur blank, ur blank ar chopinad.

envoyé par Dq82 - 2/6/2024 - 20:58

Bevi il sidro, Elmo, perchè il sidro è buono

Bevi il sidro, Elmo, perchè il sidro è buono

Bevi il sidro, Elmo, perchè il sidro è buono

Un centesimo, un centesimo a bicchiere

Un centesimo, un centesimo a bicchiere

Il Sidro è fatto per essere bevuto

E le ragazze sono fatte per essere amate

Che ognuno allora ami la sua

E non ci saranno più gelosie

Ero sposato appena da tre mesi

Che ero sgridato ogni giorno.

Mi prendeva a calci e a schiaffi

E talvolta, ero buttato fuori dalla porta

Non è questo che più mi addolora

Ma quello che è stato detto su di me:

Che ero un fumatore

Bevitore di sidro, a caccia di gonnelle

Bevi il sidro, Elmo, perchè il sidro è buono

Un centesimo a bicchiere

envoyé par Dq82 - 2/6/2024 - 21:04

Kan ar cider: Cornish version by Tony Snell performed by Cornish Oafs

Sebbene già il cornico (o cornovagliese britannico, per distinguerlo dal cornovagliese bretone) sia presente tra le lingue del sito, con una canzone e un paio di versioni (tra le quali una dell’Internazionale [!!]), sarà bene ridare un’occhiata alla sua non comune storia di lingua estinta a varie riprese (ma probabilmente non del tutto con la celeberrima Dolly Pentreath) e un po’ “rivitalizzata” in tempi recenti. Qui la versione cornica del Son ar chistr: una scelta quasi naturale per cantare in cornico, e non soltanto per la vicinanza col bretone appena un po’ nascosta dall’ortografia anglicizzante. Per rendere in cornico il Son ar chistr si è scomodato addirittura Tony Snell (n. 1936), forse il più importante scrittore e poeta in lingua cornica moderna (nonché giornalista ed anche musicista, dato che è stato leader del gruppo folk Tremenysy (“Viaggiatori”).

Yv cider, Yowan, cider da

Yv cider, Yowan, cider da, lon la

Yv cider, Yowan, cider da

Yv cider, Yowan, cider da

Kollonk, kollonk ha lowenha, lon la

Kollonk, kollonk ha lowenha

Yv cider, Yowan, cider da

Kollonk, kollonk ha lowenha, lon la

Kollonk, kollonk ha lowenha

An cider owrek, ass yw brav, lon la

An cider owrek, ass yw brav

An cider owrek, ass yw brav, lon la

An cider owrek, ass yw brav

An cider owrek, ass yw brav

Ha’n myrghes, myrghes, magata, lon la

Ha’n myrghes, myrghes, magata

An cider owrek, ass yw brav

Ha’n myrghes, myrghes, magata, lon la

Ha’n myrghes, myrghes, magata

Gwren ni omgara, kettep penn, lon la

Gwren ni omgara, kettep penn

Gwren ni omgara, kettep penn, lon la

Gwren ni omgara, kettep penn

Gwren ni omgara, kettep penn

Na berthens avi nagonan, lon la

Na berthens avi nagonan

Gwren ni omgara, kettep penn

Na berthens avi nagonan, lon la

Na berthens avi nagonan

Nans yw hi tri mis pries ov, lonla

Nans yw hi tri mis pries ov

Nans yw hi tri mis pries ov, lonla

Nans yw hi tri mis pries ov

Nans yw hi tri mis pries ov

Ny allsen paragh lakka prov, lonla

Ny allsen paragh lakka prov

Nans yw hi tri mis pries ov

Ny allsen paragh lakka prov, lonla

Ny allsen paragh lakka prov

Puptydh o mothow, klappya kas, lonla

Puptydh o mothow, klappya kas

Puptydh o mothow, klappya kas, lonla

Puptydh o mothow, klappya kas

Puptydh o mothow, klappya kas

Ha potya pals, ha tis-ha-tas, lonla

Ha potya pals, ha tis-ha-tas

Puptydh o mothow, klappya kas

Ha potya pals, ha tis-ha-tas, lonla

Ha potya pals, ha tis-ha-tas

Ha henn yw praga eva re, lonla

Ha henn yw praga eva re

Ha henn yw praga eva re, lonla

Ha henn yw praga eva re

Ha henn yw praga eva re

Myrghessa hag omlowenhe, lonla

Myrghessa hag omlowenhe

Ha henn yw praga eva re

Myrghessa hag omlowenhe, lonla

Myrghessa hag omlowenhe

Stoff Kernewek

Drink cider, John, good cider, la la

Drink cider, John, good cider

Drink cider, John, good cider, la la

Drink cider, John, good cider

Drink cider, John, good cider

Gulp, gulp and enjoy, la la

Gulp, gulp and enjoy

Drink cider, John, good cider

Gulp, gulp and enjoy, la la

Gulp, gulp and enjoy

The golden cider, how great it is, la la

The golden cider, how great it is

The golden cider, how great it is, la la

The golden cider, how great it is

The golden cider, how great it is

And women, women as well, la la

And women, women as well

The golden cider, how great it is

And women, women as well, la la

And women, women as well

Let’s love ourselves, everyone, la la

Let’s love ourselves, everyone

Let’s love ourselves, everyone, la la

Let’s love ourselves, everyone

Let’s love ourselves, everyone

We are not jealous of anyone, la la

We are not jealous of anyone

Let’s love ourselves, everyone

We are not jealous of anyone, la la

We are not jealous of anyone

Now I'm married three months, la la

Now I'm married three months

Now I'm married three months, la la

Now I'm married three months

Now I'm married three months

I couldn't suffer a worse trial, la la

I couldn't suffer a worse trial

Now I'm married three months

I couldn't suffer a worse trial, la la

I couldn't suffer a worse trial

Every day full of indignities and bickering, la la

Every day full of indignities and bickering

Every day full of indignities and bickering, la la

Every day full of indignities and bickering

Every day full of indignities and bickering

And plenty of kicking and tit-for-tat, la la

And plenty of kicking and tit-for-tat

Every day full of indignities and bickering

And plenty of kicking and tit-for-tat, la la

And plenty of kicking and tit-for-tat

And that's the reason to drink o'ermuch, la la

And that's the reason to drink o'ermuch

And that's the reason to drink o'ermuch, la la

And that's the reason to drink o'ermuch

And that's the reason to drink o'ermuch

Womanize, and rejoice, la la

Womanize, and rejoice

And that's the reason to drink o'ermuch

Womanize, and rejoice, la la

Womanize, and rejoice

envoyé par Richard Gwenndour - 9/12/2024 - 09:05

Gulliver by Angelo Branduardi [1980]

Una tipica “operazione” branduardiana: su una melodia dal deciso sapore celtico, oramai nota internazionalmente, la moglie Luisa Zappa innesta un testo di sua produzione, qui incentrato sulla figura del Gulliver swiftiano. Dall’album Gulliver, la Luna e altri disegni del 1980 (rifacimento parziale dello storico album La luna del 1975). Nell'album, la melodia è accreditata all'originale bretone. [RV - Dq82]

Che strana meraviglia il mare ci portò,

Venite tutti,

È Gulliver il grande che il mare ci portò.

Addormentato davanti a noi Gulliver il grande

E’ una nera montagna che ci toglie il sole.

È Gulliver il grande che il mare ci portò.

Così curioso davanti a noi

L’uomo montagna ci guarda già,

Venite tutti ad ammirare

La meraviglia vista mai.

Gli uomini piccoli pensano già

Che la sua forza li aiuterà,

Gulliver il grande si chiede già

In quale altro mare naufragherà.

Che strana meraviglia il mare ci portò,

Venite tutti,

È Gulliver il grande che il mare ci portò.

Addormentato davanti a noi Gulliver il grande

E’ una nera montagna che ci toglie il sole.

È Gulliver il grande che il mare ci portò.

Venite tutti ad ammirare

La meraviglia con cui giocare,

Così indifeso davanti a noi

Come un bambino a cui insegnare.

E mentre invece dentro di sé

Del nostro aspetto lui ride già

Gulliver il nano sognando sta

Un altro mare per naufragare.

envoyé par Dq82 - 2/6/2024 - 21:07

Album / Albumi: Evocation II: Pantheon [2017]

Come accennato nell’introduzione (q.v.), la “lingua gallica” utilizzata dagli Eluveitie in alcuni loro brani è opera di David Stipfer, linguista e glottologo nonché docente di lingue celtiche presso l’Università di Vienna. Dell’antica lingua gallica possediamo solo alcuni frammenti, nonché parole e nomi desunti dalle testimonianze classiche; la lingua concepita da David è quindi una ricostruzione arbitraria (ma, ovviamente, non priva di basi scientifiche: del resto, allo stesso modo sono state ricostruite dai glottologi le varie “protolingue”, a partire dall’ Indoeuropeo per proseguire con il protogermanico, il protoslavo ecc.). Gli stessi Eluveitie specificano del resto che “nel Gallico come in altre lingue ancestrali esistono solo ricostruzioni e tracce brevi, ma non certezze. Il nostro intento è comunque quello di dare una caratterizzazione atmosferica e non esprimere messaggi particolari. Al contrario rimango stupito (l’intervista, del 2008, è al frontman del gruppo, Chrigel Glanzmann, ndr) quando ci vengono poste domande su tematiche religiose”.

Ambinata in siraxta*

Cailon areuedons in nemesi

Satiion branon tosagiiet uo moudas

Samali gaison exetontin

Rete pos uoretun mapon celti

Con lami nertaci cerdacipe

Exete 'os brane exte 'os

Etic laxsci 'os aidu laxsci 'os

Etic toage gariion toage

Etic uregepe tunceton

Exete 'os brane exte 'os

Etic laxsci 'os aidu laxsci 'os

Etic toage gariion toage

Etic uregepe tunceton

Loux in aredubu, uregetiio tunceton

Cauaros uer agromagos etic bardos

Uer tenetin

Aidus laxscit in menuanbi

Suuidon

Druuis suuidbo etic lama cerdon papon

Tigerne trienepace

Exete 'os brane exte 'os

Etic laxsci 'os aidu laxsci 'os

Etic toage gariion toage

Etic uregepe tunceton

Exete 'os brane exte 'os

Etic laxsci 'os aidu laxsci 'os

Etic toage gariion toage

Etic uregepe tunceton

Exete 'os brane exte 'os

Etic laxsci 'os aidu laxsci 'os

Etic toage gariion toage

Etic uregepe tunceton

Exete 'os brane exte 'os

Etic laxsci 'os aidu laxsci 'os

Etic toage gariion toage

Etic uregepe tunceton

Exete 'os brane exte 'os

Etic laxsci 'os aidu laxsci 'os

Etic toage gariion toage

Etic uregepe tunceton

Exete 'os brane exte 'os

Etic laxsci 'os aidu laxsci 'os

Etic toage gariion toage

Etic uregepe tunceton

Beckon in forlornness

Leading sign in the sky

Flock of ravens looming under the clouds

Like a flying spear

Go to Celtos' children rescue

With your strong and skillful hand

Fly, raven, fly

Burn, fire, burn

Arise, word, arise

And work destiny

Fly, raven, fly

Burn, fire, burn

Arise, word, arise

And work destiny!

Light in the dark, forging destiny

Warrior on the battlefield and harper

At our hearth

Fire burning bright in the thought of

The Wise!

Druid to our wise and artisan of all skills!

Three-faced lord,

Lugoves, astonish the children of the

Otherworld

Fly, raven, fly

Burn, fire, burn

Arise, word, arise

And work destiny!

Fly, raven, fly

Burn, fire, burn

Arise, word, arise

And work destiny!

Fly, raven, fly

Burn, fire, burn

Arise, word, arise

And work destiny!

Fly, raven, fly

Burn, fire, burn

Arise, word, arise

And work destiny!

Fly, raven, fly

Burn, fire, burn

Arise, word, arise

And work destiny!

Fly, raven, fly

Burn, fire, burn

Arise, word, arise

And work destiny!

envoyé par Dq82 - 10/6/2024 - 09:38

Ho inserito la versione neerlandese come primo testo, in quanto è una CCG a tutti gli effetti.

Dq82 - 2/6/2024 - 21:09

I due giovani autori all’epoca erano soliti creare canzoni per rendere meno monotono il lavoro nei campi. Scritta in bretone Vannetais, fu raccolta in una versione parzialmente modificata da Jul Gwernig, padre di Youenn, allora sacrestano presso la parrocchia di Scaër. Divenne molto popolare tra il Pays Vannetais e la Cornouaille, poi col tempo le parole verranno un po’ modificate, aggiungendo distici, fu talvolta anche cambiato l’ordine, qualcuna di esse scomparità. Dopo la pubblicazione di Polig Monjarret nel 1951 come “Yao jistr ‘ta laou”, il titolo divenne “Ev jistr ‘ta laou” e in seguito perse l’apostrofo (“Yod jist ta Laou”), quindi “Ev chistr ‘ta Laou”, “Son ar jistr” fino al 1970 quando Alan Stivell la pubblicò finalmente come “Son ar Chistr” dapprima sul lato 2 del 45 giri FONTANA “Brocéliande”, quindi nell’LP “Reflets”.

Flavio Poltronieri

Flavio Poltronieri - 3/6/2024 - 19:48

I gwerzioù sono cultura evolutiva che esprime saggezza popolare, talvolta anche a riguardo gli interrogativi o i movimenti che ritmano le stagioni e le epoche. Ciò poiché in quelle antiche società rurali dove naquero, gli individui non sempre erano in grado di svolgere da soli i compiti richiesti dalla vita agricola e vivere in società significava aiutarsi a vicenda per necessità vitali quotidiane. Ma ci sono gwerzioù che erano atti a compiere una specifica funzione in un dato momento, che avevano un senso preciso, anche riprovevole, come quello di far piangere una sposa. Alcuni gwerzioù danno voce a una espressione umana più intima, al terzo mondo dei Celti ("Ar bed arall"), sono canto in collegamento con le sfere celesti, sinteticamente: l'emozione di un istante sorto dal passato che traccia che si iscrive in una storia infinita.

Insomma, il gwerz è il blues della Bretagna. Una curiosità: in lingua bretone questo termine è al femminile al contrario che nel resto della Francia (passaggio tratto da un mio intervento qui:

Flavio Poltronieri - 6/6/2024 - 16:12

Caro Flavio, naturalmente ho in qualche modo integrato la tua osservazione sulla natura e funzione del gwerz nell'introduzione che sto scrivendo. Dico "sto scrivendo", perché la inserisco via via che è pronta; purtroppo, sono molto lento perché sto facendo veramente una fatica del diavolo a scrivere (e a fare qualsiasi cosa compreso cuocermi il classico uovo al tegamino, sperando con questo di non dare fuoco alla casa, ai libri e a me stesso, nel qual caso ti saluto in anticipo). Visto questo inserimento a pezzi e bocconi, ti raccomando di dare costantemente un occhio (espressione che, in questo momento, è decisamente ironica) al saggio introduttivo, in modo che tu possa fare tutte le osservazioni che ritieni opportune. Grazie da Richard Le Luneux.

Riccardo Venturi - 6/6/2024 - 17:35

non bruciare niente poiché sono sicuro che tutto quello che ti circonda a casa è senz'altro preziosissimo e non credo di essere l'unico a pensarla così, piuttosto cibati solo di cose crude o fredde o inforca intanto fin che aspetti l'operazione, anche due fondi di bottiglia, che tanto quelle non ti mancheranno di sicuro...

Per venire ai gwerzioù utilizza pure se vuoi anche questo estratto da un mio articolo precedente su Terre Celtiche:

Denez Prigent: Il Faro Bretone

Il gwerz in antichità veniva chiamato dai cantastorie “lais” che vuol dire “poemetto”, a differenza dei canti religiosi o di leggenda, oppure dei canti di festa e d’amore che sono i “kentel” (anche “son” o “zon”). Il gwerz non è un racconto lineare, piuttosto un succedersi di quadri, divisi in atti proprio come le opere teatrali. Ascoltare un gwerz significa accettare di viverlo in prima persona, ovvero entrare profondamente in un mondo differente, sempre drammatico. Significa soprattutto entrarci nel momento preciso in cui l’avvenimento accade, svolgendosi così sotto i nostri occhi in tutta la sua intensità, quadro dopo quadro. Comunque sia, che si tratti di un avvenimento storico oppure leggendario, un gwerz non si può mai ascoltare così come viene, distrattamente. E’ esigente e domanda la nostra totale adesione. Non si usano semplicemente le orecchie, senza attenzione, approvazione, completa immersione non si ascolta un gwerz bretone. Si ascolta qualcosa d’altro.

Ti ricordo infine (ma tu certo già lo sai) che a metà dell' 800 nel Pays Vannetais si utilizzava la parola "gwerzenn" per indicare un cantico religioso (prima si diceva "hantig" e poi si dirà "kanenn").

F

Flavio Poltronieri - 6/6/2024 - 18:12

l'articolo a cui fa riferimento Dq82 in precedenza, contiene anche le note a riguardo la genesi della canzone, frutto di mie ricerche che, se ti servissero, nel dettaglio erano queste:

I due giovani autori all’epoca erano soliti creare canzoni per rendere meno monotono il lavoro nei campi. Scritta in bretone Vannetais, fu raccolta in una versione parzialmente modificata da Jul Gwernig, padre di Youenn, allora sacrestano presso la parrocchia di Scaër. Divenne molto popolare tra il Pays Vannetais e la Cornouaille, poi col tempo le parole verranno un po’ modificate, aggiungendo distici, fu talvolta anche cambiato l’ordine, qualcuna di esse scomparità. Dopo la pubblicazione di Polig Monjarret nel 1951 come “Yao jistr ‘ta laou”, il titolo divenne “Ev jistr ‘ta laou” e in seguito perse l’apostrofo (“Yod jist ta Laou”), quindi “Ev chistr ‘ta Laou”, “Son ar jistr” fino al 1970 quando Alan Stivell la pubblicò finalmente come “Son ar Chistr” dapprima sul lato 2 del 45 giri FONTANA “Brocéliande”, quindi nell’LP “Reflets”.

F

Flavio Poltronieri - 6/6/2024 - 18:36

Ecco, sicuramente utilizzerò tutto nel "saggio introduttivo". Oggi mi sono dilettato con tonno, fagioli e cipolle, tutto rigorosamente freddo, e con un pizzico della mia "famosa" salsina piccante che, per fortuna, avevo già preparato quando ancora non ero mezzo cecàto. Tra parentesi, un po' di sidro bretone non mi farebbe dispiacere; ma non saprei dove trovarlo nei dintorni, visto che se intendessi recarmi ora in Bretagna sbaglierei direzione e mi ritroverei in un luogo imprecisato tra Decimomannu e Perdas de Fogu. Proseguo, integro ha mersi !

Riccardo Venturi - 6/6/2024 - 18:48

sull'aria di questa celebre Canzone Del Sidro, Clarisse Lavanant, aveva posto nuove parole durante il primo confinamento, quand'era diventato impossibile riunirsi e bere in compagnia. Il brano è diventato quindi "Il Canto Della Gioia" che la giovane cantautrice bretone ha recentemente registrato appunto con il titolo "Son Ar Joa" nell'ultimo cd “Kan ar yezh” (Il Canto Della Lingua) (2024).

Flavio Poltronieri - 1/12/2024 - 11:16

Dq82 - 2/11/2025 - 11:09

Nederlandstalige tekst / Testo neerlandese / Dutch lyrics / Paroles néerlandaises / Hollanninkieliset sanat:

Peter Koelewijn, Hans Sanders

Album / Albumi: Voor God En Vaderland

Son ar chistr:

Bretonse tekst / Testo bretone / Breton lyrics / Paroles bretonnes / Bretoninkieliset sanat:

Jean-Bernard Prima, Jean-Marie Prima, 1929

"Nel 1976, il gruppo olandese Bots fa una versione della canzone Bretone Son Ar Chistr, che spopola in Olanda e Germania, con il titolo "Zeven dagen lang" (For Seven Days – in italiano "Per sette giorni"). La melodia è la stessa melodia del brano bretone, ma con un testo rimaneggiato che lo fa diventare un canto sociale e politico." [Dq82]

1. Alle origini: Son ar chistr

Nella (complessa) tradizione del canto bretone, esiste una differenza fondamentale tra la son (fr. sône) e la gwerz. La prima è un canto aneddotico, che riflette -in modo generalmente gioioso e divertente- i fatti della vita quotidiana, i “fatterelli” locali e privati; la seconda è, invece, un canto di stile giornalistico che riflette avvenimenti di interesse collettivo, locale, nazionale e, spesso, internazionale (ma si veda qui l'opportuna osservazione di Flavio Poltronieri). In questo piccolo saggio introduttivo, andremo a vedere come, nella sua storia, una delle più celebri sonioù bretoni sia diventata, in pratica, una gwerz in lingua neerlandese (o olandese), e poi anche in tedesco. Non ha cambiato soltanto lingua, ma anche genere, diventando un canto sociale e politico in piena regola, come già rimarcato da Dq82 che ha proposto e inserito questa canzone. E’, naturalmente, anche il motivo per cui la canzone neerlandese è stata scelta come “punto di partenza”, sebbene non possa essere separata dalla Son ar chistr bretone originale.

Secondo la tradizione, la Son ar chistr ha avuto origine nel 1929 (altre fonti riportano però il 1928). Sarebbe stata composta, la sera dell’ultimo giorno di trebbiatura, da due contadini adolescenti di Guiscriff [in bretone: Gwiskri], nel dipartimento del Morbihan, a nome Jean-Bernard Prima e Jean-Marie Prima (i due erano fratelli). Il racconto ha sempre previsto che i due ragazzi avessero cominciato a improvvisare canzoni per rendere meno monotono il lavoro nei campi (cosa assolutamente verosimile), e che fossero soliti cantare queste canzoni anche in occasione di matrimoni, feste e simili. Cantavano, naturalmente, nel dialetto bretone locale, il Cornouaillais (in bretone: Brezhoneg Kerne “cornovagliese”, da non confondere con il Cornico, la pur simile lingua celtica della Cornovaglia britannica), usando l’antica tradizione del Kan ha diskan (“Canto e Discanto”): uno dei due cantava il testo, e l’altro lo ripeteva (in questo sito ne abbiamo numerosi esempi; si veda, ad esempio, Ne bado ket atao). La canzone è, tra le altre cose, anche una tipica ridée, una danza bretone con sei battute per misura.

Tornando ai nostri due adolescenti di Guiscriff, il fatidico ultimo giorno della stagione di trebbiatura (quindi, grosso modo nella seconda metà del mese di luglio), Jean-Bernard si avvicinò a Jean-Marie (soprannominato Laou) con un boccale in mano pieno di sidro, dicendo, in Cornouaillais: Yao jistr ‘ta, Laou! (“béviti il sidro, Laou!”) - jistr in Cornouaillais e Vannetais, sistr negli altri dialetti bretoni. Insomma, una bella bevuta da ragazzi dopo aver terminato un duro lavoro. Questa esclamazione avrebbe ispirato un’intera canzone, un’intera son per la quale fu trovata una melodia, probabilmente servendosi di una qualche musica popolare già esistente (non bisogna naturalmente pensare che i due ragazzi si fossero messi ad un tavolino componendo note su un pentagramma). Poiché quasi niente esiste in Bretagna senza che, in un qualche modo, ci siano di mezzo preti, parroci, diaconi e sacrestani, si dice anche che, dopo l’improvvisazione “sul campo” (in tutti i sensi), la canzone sia stata scritta su consiglio del sacrestano di Scaër, un paese a circa 8 km da Guiscriff. Scrive a tale riguardo Flavio Poltronieri:

Questa la vulgata sull’origine della Son ar chistr. In realtà, qualcuno ha affermato che si tratterebbe di una leggenda, e che la canzone sarebbe stata scritta da un imprecisato sonatore di binioù attorno al 1920. Quale che ne sia la vera origine, la Son ar chistr ottenne quasi subito una grande popolarità, anche se, per il momento, soltanto in Bretagna. Nessuno poteva naturalmente immaginarsi che una canzonetta in stile tradizionale, scritta e cantata in un dialetto di una lingua minoritaria, sarebbe un giorno diventata una canzone nota a livello internazionale. Una drinking song scritta probabilmente da due ragazzini che si eran fatti una bevutona di sidro dopo aver faticato nei campi. Scrive ancora, sinteticamente, Flavio Poltronieri:

Non è improbabile che, anche per questo motivo, la canzone divenne ben presto nota, più semplicemente, come Son ar chistr, “Canzone del sidro”. Nell’estrema variegatezza dei dialetti bretoni, il termine può essere indifferentemente espresso come sistr (la forma peurunvanet standardizzata), chistr (con coloritura più dialettale) o jistr (Vannetais). Dopo la pubblicazione da parte di Polig Monjarret, la canzone divenne comunque uno standard della musica tradizionale bretone, e veramente non esiste alcun artista bretone che non la abbia suonata e interpretata. Si ricordi ad esempio Youenn Gwernig (1925-2006):

Con gli anni ‘60, in Bretagna e altrove, salì a dismisura l’interesse per la musica popolare; è un fatto tipico del periodo, e talmente noto da non necessitare di soffermarvisi troppo. In particolare nelle aree linguistiche minoritarie, come la Bretagna, sottoposte da tempo ad una vera e propria eradicazione linguistica e culturale da parte di uno stato fortemente centralizzato come la Francia, il semplice fatto di cantare canzoni tradizionali nella lingua locale era visto come un atto di autentica resistenza, unito a tutto il complesso delle lotte sociopolitiche e ambientali. (Ri)apprendere la lingua, cantare, e scrivere. Da questo punto di vista, anche una canzone allegra e gioiosa come la Son ar chistr poteva avere, e aveva, una sua ben precisa funzione. Non è forse esagerato affermare che ogni canzone in lingua bretone (basca, occitana, corsa, arpitana…) aveva connotati sociali e politici anche se parlava di due ragazzi che si bevevano il loro sidro disquisendo in modo allegramente adolescenziale soprattutto di ragazze e dipingendo il matrimonio come un inferno in terra. Meglio bere, correr dietro alle fanciulle e imbriacarsi: questo, fondamentalmente, è il “messaggio” della Son ar chistr. Godersi la vita e la gioventù, finché dura.

Nel 1970, il giovane e adesso ottantenne Alan Cochevelou (nato a Riom, in Alvernia, nel 1944 ma di origine bretone) diede alla canzone bretone la sua prima commistione folk-rock in un album veramente storico, Reflets, che include anche la sua versione della Son ar chistr:

Per chi, come me, è un disperato amante di vere e proprie lagne d’ogni paese, cantate a cappella dalle sorelle Goadec, il giudizio sul folk-rock è per forza di cose ambiguo. Avessi la macchina del tempo, mi piacerebbe ritornare su quel campo di Guiscriff e ascoltare i due ragazzini come cantavano veramente la loro canzoncina mentre si scolavano i bicchieroni di sidro. Questo da un lato; dall’altro, capisco oltremodo bene l’ “operazione” fatta a suo tempo da Alan Stivell e da altri, spesso assai bella e gradevole ma assolutamente aberrante dal punto di vista filologico e musicale. La versione stivelliana della Son ar chistr, intendiamoci, è molto bella e storica, ma è un concentrato di cose che non c’entrano veramente un pìffero, a partire dall’ ”arpa celtica” (reinventata proprio da Alan Stivell e suo padre, e di cui Stivell è stato un virtuoso fin da bambino) che apre l’esecuzione della Son ar chistr in Reflets. Un caso assolutamente tipico di “invenzione della tradizione”, per dirla in modo esplicitamente brutale. Ma tant’è, se servì (e servì eccóme!) a diffondere entusiasmo, ascolto e ripresa delle canzoni tradizionali, rese “ascoltabili” e fruibili culturalmente. Però, va ribadito, su quel campo di Guiscriff c’erano ceste, falci, zappe e sudore, non arpe celtiche. C’era una società rurale che è, dappertutto, morta e sepolta. Amen; senza contare che nel Morbihan, che ha un clima particolare, a metà luglio ci può fare anche un gran caldo.

E’ comunque proprio dai Reflets stivelliani che la Son ar chistr inizia il suo inarrestabile percorso internazionale, un vero e proprio giro del mondo; ed è qui che si comincia a parlare della Zeven dagen lang neerlandese dei Bots, e di altre versioni o cover (quando sarò finalmente Imperatore, giuro che proibirò severamente l’uso di questo termine).

2. Il sidro nel mondo: Zeven dagen lang & alia

Accadde però che, nel 1976, la canzone del sidro cominciò a “emigrare”; e, in quest’emigrazione, cambiò pelle. Accadde per la prima volta in un paese in sé non lontanissimo dalla Bretagna, ma che, forse, poco ci si sarebbe aspettato: i Paesi Bassi, detti comunemente “Olanda”. Questo, naturalmente, è anche un segnale ben preciso di quanto la nuova tendenza musicale folk-rock engagée bretone sia stata importante, e recepita anche in paesi ai quali, fino ad allora, la scena musicale di quella piccola e appartata “regione” francese, dove si parlava ancora una “lingua strana”, era sempre stata pressoché sconosciuta. Potenza di tutto un periodo irripetibile, anche musicalmente.

Venerdì 11 giugno 1976 (insomma, mentre sto scrivendo, quasi quarantotto anni fa) la stazione radio olandese Hilversum 3 mandò in onda un neonato disco con una canzone intitolata Zeven dagen lang (“Per sette giorni” in neerlandese). La canzone era stata scritta e interpretata dai Bots, una band formatasi a Eindhoven nel 1974 e composta originariamente da Hans Sanders (allora studente di sociologia a Eindhoven), Bonkie Bongaerts, Sjors van de Molengraft, Peter de Vries e Floris Teunissen van Manen, di nobili origini. Il disco era stato prodotto da Peter Cornelis Koelewijn, anch’egli nativo di Eindhoven.

Fin dalla loro nascita, i Bots erano stati un complesso fortemente militante; tant’è che si situarono in quel genere che, nei Paesi Bassi, andava sotto il nome di strijdcultuur “cultura di lotta” (o di battaglia, o di contrapposizione; oggi, quindi, si direbbe meglio “antagonista”). Già prima di Zeven dagen lang, i testi del complesso si facevano notare per i loro contenuti decisamente radicali. Con Zeven dagen lang, ottennero un successo folgorante: la vecchia e rispolverata drinking song (nata, comunque, in una situazione di lavoro rurale) diventava un testo politico vero e proprio, e di grande presa. Il testo neerlandese è, inutile dirlo, totalmente autonomo; pur mantenendo la connotazione della “bevuta” (”Wat zullen we drinken…?”), aveva ed ha valore politico, di lotta ed unione dei lavoratori.

Il prosieguo della storia dei Bots è stato decisamente singolare. Pur essendo tutti rigorosamente olandesi, Zeven dagen lang è stato, in pratica, l’unico loro vero (e grande) successo in lingua neerlandese. Già dai loro inizi, i Bots erano diventati molto popolari in Germania (sia nella BRD che nella DDR). Soltanto un anno dopo, nel 1977, il gruppo militante tedesco occidentale Oktoberklub ne realizzò una versione tedesca, intitolata Was sollen wir trinken. Tale versione utilizza sia la melodia della Son ar chistr, sia l’idea-base della “bevuta” ripresa dalla canzone olandese; ma si tratta di un testo del tutto autonomo, pesantemente militante e orientato verso la vittoriosa campagna internazionale per la liberazione del leader comunista cileno Luis Corvalán (1916-2010) e per un’incessante solidarietà internazionalista. La versione dell’Oktoberklub rese popolarissima la canzone nei paesi di lingua tedesca, e particolarmente nella DDR.

Questo spinse i Bots a pubblicare anch’essi una ersione tedesca della loro canzone: Sieben Tage lang, dall’album Aufstehn (“Insorgere”) del 1980. La versione tedesca dei Bots è, come si vede anche dal titolo, una vera versione della canzone originale in olandese; la band aveva, del resto e come già detto, già intrapreso una fiorente carriera in Germania, tanto che, per molti, i Bots sono tout court un gruppo tedesco. Da specificare comunque che entrambe le versioni, quella assai politicizzata dell’Oktoberklub e quella fedele dei Bots stessi, hanno ottenuto un grande successo, tanto da essere “coverate” parecchie volte.

Proseguiva però la sua corsa anche l’originale olandese; nei Paesi Bassi, però, assumeva maggiormente una connotazione “celtica” e folk, meno politica: i tempi erano cambiati. Da questo punto di vista, notevole è la versione del gruppo Rapalje, che ha aggiunto al testo anche dei versi propri (dall’album Into Folk, 1998). Nei paesi di lingua tedesca, il testo è stato invece interpretato, tra gli altri, da De Höhner, In Extremo, DArtagnan e Tom Angelripper. Finita qui? Neanche per sogno. Nel 2003 se ne ha una (bella) versione inglese del gruppo anglo-statunitense Blackmore’s Night (dall’album Ghost of a Rose Track che alla lotta collettiva aggiunge anche la “caduta”: si lotta, si vince e si perde assieme. E’ senz’altro una versione che risente della storia del movimento operaio, non solo britannico.

Ci sarebbe qualcosa da dire sulle -non poche- canzoni che non hanno nulla a che fare né con la Son ar chistr, né tantomeno con Zeven dagen lang, ma che utilizzano la stessa melodia: evidentemente, i due ragazzini bretoni di quasi cent’anni fa ci avevano proprio visto giusto. E’, ad esempio, il caso della nostrana Gulliver, interpretata nel 1980 da Angelo Branduardi su testo della moglie Luisa Zappa; oppure della curiosa Lvgvs del gruppo death metal melodico svizzero Eluveitie, scritta e cantata in lingua gallica (i testi in gallico sono opera di David Stipfer, docente di lingue celttiche presso l’Università di Vienna). Ovviamente, è possibile che altre canzoni utilizzino in un qualche modo la melodia della Son ar Chistr; ma direi che così può anche bastare.

3. Conclusioni: Per aspera ad astra

Questa è la storia di un viaggio; anzi, di una Via dei canti. Una via il cui inizio dovrebbe essere più o meno noto nello spazio e nel tempo, fatte salve le consuete incertezze e leggende. Bretagna, 1928 o ‘29. Poi sempre la Bretagna, nel 1970. I Paesi Bassi del 1976 con le lotte operaie, poi la Germania, la “menestrellata” italiana del 1980 e persino l’antico gallico rinato a nuova vita grazie a un gruppo svizzero dal nome in etrusco. Da qualunque punto le si imbocchi, in qualsiasi senso le si percorra (a ritroso, a diritto, lateralmente…), queste vie dei canti son duro viaggiare. Ad un certo punto occorre fare una sosta, e magari farsi una bella bevuta. La faccio qui alla salute di Dq82, di Cattia Salto, di Flavio Poltronieri. Per aspera ad astra! [RV]